私たちの食卓に欠かせない「豆」。

その中でも、お赤飯やおはぎ、ぜんざいに使われる「小豆(あずき)」は、

特別な存在感を放っています。

漢字の「小豆」と、読みの「アズキ」って、

全然合わないような気がしませんか?

私は、小豆は日本原産なのでは、とずっと思ってました。

最近、あるニュースが私の中の確信を裏付けてくれました。

こんにちは!髙杉多希です。

訪問してくれてありがとうございます。

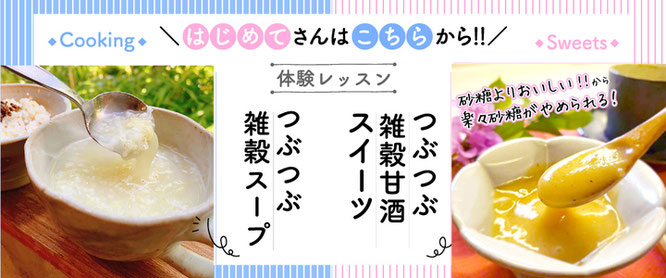

雑穀と野菜で作る家庭料理教室 たきさんちを主宰したり、

畑で雑穀や野菜を育てたりして、

Instagramで情報発信をしたりしています。

「たきちゃん」「たきさん」と名前で呼んでください♪

最近、あるニュースが目に飛び込んできました。

それは、「アズキは日本発祥だった」という科学的な研究結果。

2025年6月に報道されたこのニュースでは、

ゲノム解析により、小豆の起源が日本にあること

が明らかになったというのです。

🌱【参考】「アズキは日本発祥だった」農研機構と台湾大の共同研究(農研機構)

中国南部を原産とする説が長年有力とされてきましたが、

最新の解析によると、

現在栽培されているアズキの葉緑体DNA(母方から受け継がれる遺伝子)は

すべて日本固有の野生種「ヤブツルアズキ」と一致しているそうです。

※写真ACより。maki猫さんの写真。

原種であるヤブツルアズキでは黒味をおびている種皮の色が、

突然変異によって、赤くなったと考えられるそう。

ヤブツルアズキの種皮は固く、水を全く通さないのに対し、

赤い小豆は容易に吸水。

色が赤いことで美味しそうに見えたでしょうし、

水を良く吸うことは調理のしやすさ、食べやすさにつながります。

また、畑に蒔いた時に発芽しやすくもなります。

なので、

「なんだ、この赤いの!」

「すごく煮えやすい!」

「これ、おいしいじゃーん!」

「赤いのだけ集めて種を蒔こう!」

と、栽培と選抜を繰り返すうちに、

変異型の赤いアズキばかりになった

と考えられます。

そして、

赤いアズキの頻度は約1.3万年前から増加が始まり、

現在には赤いアズキが大半を占めるに至った。

ということです。

実は、私はこの研究結果を聞いたとき、「やっぱり!」と思いました。

といっても、ずっと勝手に日本原産だと思ってたので、

「え?中国原産ということになってたの?」という感じです(笑)。

というのも、名前が「アズキ」だから。

え?それだけ?と思うかもしれませんが、

名前ってすごく大切です。

科学と一緒で、日本語を突き詰めていくと、

どうしても由来が出て来ない段階が出てくる。

それが、原日本語だと私は思っています。

漢字で書くと「小豆」ですが、音読みなら「ショウズ」になるはず。

それでも私たちは「アズキ」と呼び続けてきました。

つまり、「名前」が先にあって、「漢字」が後から当てられたということ。

このパターン、実は他にもあります。

「さくら」→ 桜(音読み:オウ)

「すし」→ 寿司(音読み:ジュシ)

「はし」→ 橋(音読み:キョウ)

これらは、日本で生活の中から生まれた言葉に、

後から中国の漢字文化が融合してできた形です。

そして、アズキもまさにその一例。

日本語でしか説明できないもの。

昔から変わらず呼ばれている名前。

そこにこそ、文化と食の深い繋がりがあります。

「名前が残っている」ことが、

私たちの祖先の知恵や暮らしの証なのかもしれません。

そしてそれが、今回の科学的発見によって裏付けられたこと。

とても誇らしく、感動しています。

日本の言葉を大切にしていきたいから。

ちなみに、小豆は、

小豆にしかない色素=抗酸化成分を持っています。

2019年に発表された「カテキノピラノシアニジン」。

小豆餡の、薄紫色の成分です。

これが、「月に1~2回は小豆を食べよう」の根源かなと。

でも、砂糖を使ってしまうと、

その抗酸化力も無駄になってしまいます。

小豆の良さを活かすためにも、

砂糖を使わないつぶつぶ料理を多くの方に実践してほしいです。

これからも、料理を通して

そんな言葉のルーツや命の歴史を感じながら

伝えていきたいと思います。

コメントをお書きください